Die Milch von Florence Nkuranga wird in der Molkerei von Kisoro verarbeitet. Sie ist eine von rund fünfzig Milchlieferantinnen und hat wohl den kürzesten Anfahrtsweg in die Birunga-Molkerei, die keinen Kilometer entfernt am Stadtrand von Kisoro liegt. Im Bürohaus wird gerade eine Wand frisch gestrichen – weiss, natürlich. Wir besuchen Henry Senkasy, den dynamischen Manager der dafür verantwortlich ist, dass jeden Tag 2000 Liter Milch pasteurisiert, abgepackt und vertrieben werden.

Wer schon mal in Tansania oder Uganda war, weiss, dass es ausser Cheddar praktisch keinen guten Käse gibt. Ich frage deshalb Henry, ob die Käseproduktion in seiner Molkerei keine prüfenswerte Option für die Diversifizierung sei. Er lacht und legt seinen Kopf in den Nacken. „Käse braucht etwa zehn Liter Milch. Ich wüsste gar nicht, wo ich so viel Milch beschaffen könnte“, antwortet er schliesslich. Henry sitzt in seinem hellen Büro auf einem einfachen Bürostuhl. Auf dem Tisch steht sein Laptop, daneben liegt sein Mobiltelefon. „Den Laptop habe ich heute noch nicht angerührt“, sagt er fast entschuldigend. Dafür empfängt er während unserem kurzen Besuch drei Telefonate und einen Mitarbeiter, der etwas von ihm will.

Dazwischen schwärmt er von den Kühen und den Vorteilen der Milchproduktion und erklärt mir, wie er die Molkerei entwickeln will – sicher (noch) nicht mit Käse. Der Fokus liege vorerst auf Joghurt und Trinkmilch. Bis es dereinst Käse aus Kisoro gebe, dauere es noch seine Zeit. Zwar kann die Milchproduktion mit der Nachfrage einigermassen Schritt halten, die Molkerei allerdings leide unter der schlechten Einkommenssituation in der Region, sagt Henry. Der Grund dafür sind die hohen Kosten von Henry’s Milch: sechs Liter werden für 16’500 Ugandaschilling verkauft. Der durchschnittliche Milchkonsum pro Tag und Familie liege aber bei fünf bis sechs Litern. „Eine Familie müsste im Monat fast 500’000 Schilling für meine Milch ausgeben; dass kann sich praktisch niemand leisten, nicht einmal ich“, sagt er. Deswegen muss aber trotzdem niemand auf Milch verzichten: denn es gibt an fast jeder Ecke Strassenverkäufer, die Rohmilch für etwa 1000 Schilling pro Liter verkaufen.

Die Zukunft der Milchproduktion sieht Henry deswegen aber keineswegs düster. „Wird die Milchproduktion und -Verarbeitung zuerst gefördert, kann man die Leben in verschiedenen Dimensionen beeinflussen.“ Henry kann sich fast nicht bremsen und gerät so richtig in Fahrt; Gegenfragen haben da vorerst keine Chance. Die Argumente, die er vorbringt, sind mir zu einem guten Teil aus der Schweizer Milchwerbung bekannt. „Mit Milchprodukten wird die Ernährung ausgeglichener. Und das ist gut für die Gesundheit. Und wir können jede Altersgruppe ansprechen: Die Frischmilch für die kleinen, Joghurts für die Älteren und Milchdrinks für alle!“ sagt er und lacht wieder. Für Henry ist es ausgemachte Sache, dass die Erhöhung des Pro Kopf-Konsums nötig ist, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Die Weltlandwirtschaftsorganisation FAO empfiehlt den Konsum von 200 Liter Milch (bzw. dessen Äquivalent in Milchprodukten) pro Jahr. Bewohner und Bewohnerinnen Ugandas konsumieren derzeit knapp 60 Liter pro Jahr – Das Wachstumspotenzial ist entsprechend vorhanden.

Und auch für die Bauern sei die Milchproduktion eine lohnende Erweiterung des Betriebes. „Mit der Milch, die man zusätzlich verkaufen kann, können die Bauern ihre Schulgebühren bezahlen. Die Kälber lassen sich für gutes Geld weiterverkaufen oder für die Vergrösserung der eigenen Herde nutzen“, sagt Henry. Der grösste Nutzen der Milchproduktion sei der tägliche Ertrag; sofern die Kuh gesund ist und gekalbt hat, natürlich. Und dieses tägliche Geld-einnehmen ist das, was die Tierhaltung gegenüber der pflanzlichen Produktion vorhersehbarer und verlässlicher macht. Im Garten müssen die Bauern zwei bis zwölf Monate auf die Ernte warten. Das ist eine lange Zeit, wenn das Essen knapp ist.

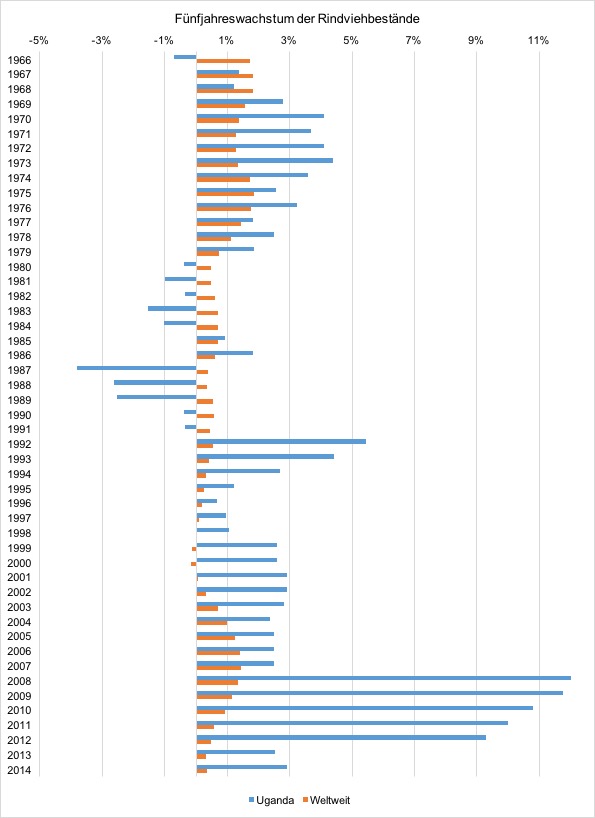

Dabei ist die Milchproduktion in den letzten zwanzig Jahren um den Faktor fünf gewachsen, von 364’000 t auf 1,5 Mio t. Allerdings nicht, weil die Kühe produktiver geworden wären. Stattdessen gibt es heute einfach viel mehr Rindviecher (14 Millionen, um genau zu sein). Rund 85% davon sind die ursprünglich in Uganda beheimateten Ankole-Rinder. Die Tiere sind nicht unbedingt bekannt für ihre Milchleistung, die bei etwa zwei Liter pro Tag liegt. Allerdings kommen sie mit den Zecken und dem Klima besser klar, als die schwarzweiss gescheckten Schönheiten aus dem hohen Norden, die Friesian-Holstein-Kühe. Trotzdem sind es diese Holstein-Kühe, die Henry im Kopf hat, wenn er von der Zukunft der Milchbauern in Kisoro spricht.

Rein technisch gibt es vier mögliche Haltungsformen:

- Die Kühe werden auf der Allmende oder dem Boden eines Clans geweidet.

- Die Kühe werden frei auf den grossen Weiden gehalten und herumgetrieben. Die Weidegrenzen sind häufig mit Büschen und Sträuchern bewachsen.

Diese beiden Haltungsformen sind am weitesten verbreitet und auch in den Kulturen der verschiedenen Stämme tief verankert. Die Pastoralisten ziehen dabei umher und folgen dem wachsenden Gras. Für diese Haltungsform werden insbesondere die einheimischen Ankole-Rinder eingesetzt.

- Die Kühe werden auf eingezäunten Weiden gehalten und mit Kraftfutter gefüttert.

- Zero-Grazing: Die Kühe werden dabei in kleinen Boxen gehalten. Das Futter wird zugeführt, der Mist wegtransportiert.

Diese beiden Systeme entsprechen eher dem „modernen“ Verständnis von Milchproduktion und werden von Regierung und Hilfsorganisationen auch zu einem guten Teil unterstützt. Und hier kommen auch die nordischen Schönheiten ins Spiel, die besser für intensivere Haltungsformen geeignet sind.

Den Preis, den die Bauern dafür aber zu bezahlen bereit sein müssen ist Zeit. Und Hingabe. Und Liebe für die Kuh, wie es Henry formuliert. „Schauen Sie, in den Arabischen Emiraten hat man aus Liebe für die Kuh begonnen, grosse Ställe zu bauen. Die Tiere werden dort sehr teuer gefüttert. Und da soll noch einer kommen und sagen, dass wir hier in Uganda nicht auch Rinder halten könnten“. Henry lacht wieder.

Er weiss, dass Uganda über ein sehr gutes Klima für Wiesen und Weiden verfügt. Die Produktionskosten sind tief, Agrarökonomen sprechen sogar von einem komparativen Kostenvorteil. Allerdings gibt es gerade im Südwesten Ugandas zwei Probleme: „Das Land ist knapp und die Einkommen der Bauern sehr tief“, sagt Henry. Deshalb ist Zero-Grazing aus unserer Sicht die einzig mögliche Strategie für mehr Wachstum und Armutsreduktion“, erklärt Henry. Die Regierung und Organisationen wie Send a Cow and Heifer International haben deshalb auch die Einführung von besserer Genetik gefördert – die Einführung von Holstein-Kühen; oder Friesian, wie sie hier genannt werden. Einerseits werden die Kühe direkt gespendet. Bei den Regierungsprogrammen andererseits müssen die Bauern, die eine„gute“ Kuh erhalten, das erste Kuhkalb an einen Nachbar weitergeben – so entsteht ein Schneeballeffekt, von dem nach wenigen Jahren alle Bauern in einer Gemeinde von neuer Genetik und letztlich von einer höheren Milchproduktion profitieren können

Dabei ist die Notwendigkeit, das Einkommen zu verbessern, der Treiber und die Motivation der Bauern Ugandas, in die Viehhaltung einzusteigen. Und mindestens einer von fünf Bauern in der Region setzt auf Holstein-Kühe und Zero-Grazing. Und es ist damit auch Südwestuganda, das für einen Drittel der Nationalen Milchproduktion verantwortlich ist.

.

Dasselbe erzählt mir auch John Sebutuyuyu, den wir am gleichen Tag am späteren Nachmittag ein zweites Mal besuchen. John hat erst kürzlich eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Zero-Grazing verfasst. Das Fazit: Zero-Grazing erhöhe die Kontrolle der Landwirte über ihr Vieh bei gleichzeitig tieferem Zeitaufwand und höherer Milchproduktion und besserer Landnutzung. Insgesamt würden die Vorteile überwiegen, sagt John, während er hinter dem Haus etwas Bananenblätter, Schilf und Gras in die Futterkrippe seiner zwei Kühe kippt. Die Kühe haben wenige Quadratmeter Platz und werden jede Woche gegen Zecken behandelt. „Dafür schenken sie mir jeden Tag acht bis zwölf Liter Milch“, sagt John. Mit dem Verkauf des Überschusses verdient er genügend Geld, um nun die Schulgebühren seiner ältesten Tochter zu finanzieren. Der vierzigjährige Teilzeitbauer selbst hat erst vor zwei Jahren sein Studium (Bachelor in Public Administration) abgeschlossen und arbeitet heute als Buchhalter für die örtliche Sekundarschule Daneben träumt er davon, seine Milchproduktion auszudehnen, sein Einkommen zu verbessern und seiner ganzen Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.

Dass damit aber die traditionellen Pastoralisten verdrängt werden, scheint weder für Henry noch für John ein allzu grosses Problem zu sein. Henry spricht von einem „cultural change“, einer kulturellen Veränderung, die nötig sei. Die Bauern müssten lernen, der Milchkuh zu vertrauen. „Und sie müssen lernen, die Kuh zu pflegen“, fügt er an. Für John Sebutuyuyu, John Bavuga und Florence Nkuranga ist das kein Problem. Sie sind sich sicher, auf dem für sie richtigen Weg in die Zukunft zu sein. Und in dieser Zukunft sehen sie sich als Commercial Farmer. Und nicht mehr als Subsistenzbauern, sondern als Kleinunternehmer, die ein äusserst profitables und prosperierendes Geschäft betreiben wollen und können.

Ein guter Einblick in die Milchwirtschaft Tansanias. In der Theorie wüsste man wies funktioniert. Die Praxis verbessert sich offenbar auch. Das stimmt hoffnungsfroh, denn offensichtlich gibt es noch viel afrikanisches Potential auszuschöpfen. Nur wird es wahrscheinlich in Zukunft schwieriger, Milch und Milchpulver aus Europa nach Afrika zu exportieren.